Torpille

Engin sous-marin automobile

porteur d'une charge explosive et qui, lancé depuis un sous-marin,

un submersible, un navire ou un avion, est destiné à endommager

un bâtiment adverse en dessous de sa ligne de flottaison.

La première véritable torpille, conçue en 1866, fut le fruit

de la coopération entre un officier autrichien, G. L uppis, et

un ingénieur britannique, Robert Whitehead ; elle était propulsée

par une hélice simple, entraînée par un moteur à air comprimé

; la profondeur d'immersion était réglée par un dispositif

sensible à la pression hydrostatique et agissant sur des

gouvernes horizontales. Par la suite, l'adaptation d'un moteur

thermique et l'emploi d'un

système de contrôle directionnel à gyroscope - dont l' idée

est attribuée à l'Autrichien G. O rby - constituèrent les

premières améliorations importantes.

Les torpilles actuelles sont mises en mouvement par des hélices

contrarotatives actionnées par une turbine à vapeur ou par un

moteur électrique alimenté par une batterie. Les torpilles à

turbine emportent une réserve d'eau, de carburant et d'air

comprimé , à partir de laquelle est produite la vapeur sous

pression entraînant la turbine.

|

Diverses solutions ont été adoptées pour diriger les torpilles

vers leur cible :

-le contrôle par gyroscope, celui-ci permettant de conserver la

direction de référence ; la trajectoire suivie peut être une

ligne droite ou respecter un schéma préétabli (ligne brisée

ou spirale) ;

-l'autoguidage acoustique passif, la torpille se dirigeant dans

la direction de provenance des sons émis par la cible ;

-l'autoguidage acoustique actif, l'engin, équipé d'un système

sonar, émettant des ultrasons pour localiser sa cible grâce au

phénomène d'écho. La mise à feu de la charge explosive

peut survenir à la suite de l'impact sur la cible ou lors du

passage à proximité de celle-ci. Ce système a le grand défaut

de rendre la torpille détectable de loin et de signaler ainsi sa

présence au bâtiment ennemi.

La longueur d'une torpille classique est de 3 à 6 m, pour un

diamètre de l'ordre de 50 cm. Elle peut parcourir près de 6

milles marins (soit plus d'une dizaine de kilomètres) à la

vitesse de 30 nœuds (près de 60 km/h). La charge explosive

pèse quelque 300 kg.

Lancement

Il existe diverses méthodes de lancement des torpilles. Un sous-marin possède des tubes fixes dans sa proue et dans sa poupe, qui éjectent les torpilles en utilisant de l'air comprimé et plus récemment une sorte de piston qui est plus silencieux. Les bâtiments de surface possèdent des tubes identiques à ceux des sous-marins, qui peuvent être pointés indépendamment de l'orientation du bateau. Un explosif permet d'éjecter la torpille. Les avions larguent leurs torpilles, rangées dans des compartiments spéciaux, en volant à faible altitude. Les torpilles sont souvent guidées vers leur cible, en fonction des bruits émis par le bateau ou par le sous-marin visé, grâce à un capteur acoustique qui commande électroniquement les gouvernes de la torpille. D'autres émettent des impulsions sonores et se dirigent vers le bâtiment qui réfléchit le son. Les torpilles explosent en touchant la coque de la cible ou utilisent un capteur magnétique qui déclenche l'explosion à proximité de la coque. La force de cette explosion fait directement couler le navire ou bien endommage la coque, suffisamment pour mettre le bâtiment hors d'usage. Actuellement les explosifs utilisés sont des explosifs dit 'brisants' qui fracturent la coque.

Protection anti-torpilles

Différents systèmes anti-torpilles ont été mis en œuvre, tant dans les ports qu'en haute mer.

Pour les sous-marins :

Pour les bateaux :

Torpille MU 90

Le 23 décembre, un premier marché de 300 torpilles pour la France et de 200 torpilles (avec les approvisionnements pour 100 autres) pour l'Italie a été notifié selon la pratique des commandes pluriannuelles globales, générant une économie de plus de 10% sur le coût des torpilles. 300 torpilles ont également été commandées par l'Allemagne.

An 2000. Actuellement la MU 90 ou murène ( ou encore briseuse de coque ) est une réalité. Elle équipe (ou devrait équiper ) tous les sous-marins d'attaque Français et d'autres nationalités.

| Torpilles Mark 46 - 48 - 50 |

Projectile autopropulsée qui fonctionne

sous l'eau et conçue pour détoner au contact ou à proximité

d'une cible.

Particularités : les Torpilles

peuvent être lancées de sous-marins, de bateaux de surface, d'

hélicoptères ou d'avion. Elles sont aussi employées contre

d'autres armes; la Mark 46 peut-être utiliser comme arme anti-torpille

ou assurer la fonction d'une plate-forme de détection submergée.

Les trois torpilles principales dans l'inventaire de l' US navy

sont la Mark 48 torpille lourde, la Mark 46 poids-léger et la

Mark 50 poids-léger avancée.

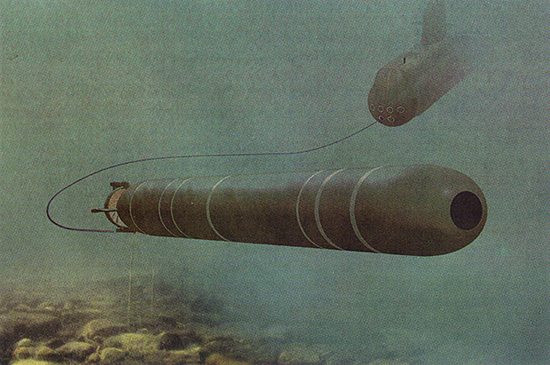

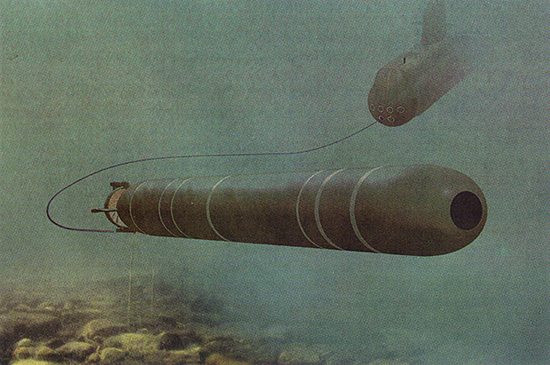

Le MK-48 est conçu pour une

attaque rapide et profonde. Elle arme tous les sous-marins de US-navy.

La version améliorée, MK-48 ADCAP, est présente sur les sous-marins

d'attaque, les sous-marins lanceur d'engins de classe Ohio

et sera portée par les sous-marins d'attaque de classe Seawolf.

La MK-48 a remplacé les torpilles MK-37 et MK-14. La MK-48 est

opérationnelle dans la Marine américaine depuis 1972. La MK-48

ADCAP est devenu opérationnelle en 1988 et sa pleine production

a été approuvé en 1989. Les MK-48 et MK-48 ADCAP peuvent

fonctionnées filoguidées ou pas et effectuée une recherche

aussi bien passive qu'active. Toutes les deux peuvent conduire

des attaques multiples si elles manquent la cible.

La torpille de MK-46 est conçue

pour attaquer les sous-marins performants et est actuellement

identifiée comme une norme standard OTAN. L'essentiel de

l'inventaire des torpilles légères ASW de l'US navy est composé

de la MK-46 Mod 5. Celle-ci restera en service jusqu'en 2015. La

torpille de MK-46 est conçue pour être lancé de tubes lance-torpille

de bateaux de surface, et d'avion. En 1989, un programme de mise

à niveau à augmenter la performance des MK-46 Mod 5 en eau peu

profonde. Les armes incorporant ces améliorations sont identifiées

comme Mod 5A et Mod 5A (S).

Le MK-50 est une torpille légère

moderne. Le MK-50 peut être lancé de tout avion ASW et tube

lance-torpilles à bord de bateaux de surface. Le MK-50

remplacera finalement le MK-46 comme torpille légère de la

flotte.

Fonction Primaire : torpille

lourde pour sous-marins

Entrepreneur : Gould

Centrale électrique : Moteur à pistons; pompe jet

Longueur : 5.79 mètres

Poids : 1545.3 kg (MK-48); 1662.75 kg (MK-48 ADCAP)

Diamètre : 53.34 centimètres

Portée : Plus de 8 km

Profondeur : Plus de 365.76 mètres

Vitesse : > 28 noeuds

Système de guidage : Filoguidée et recherche passive/active

Ogive : puissant explosif de 292.5 kg

Date : 1972

Fonction Primaire : torpille légère

aérienne et lancée de bateau

Entrepreneur : Alliant Techsystems

Centrale électrique : deux vitesses, combustion externe;

mono-combustible (carburant Otto II)

Longueur : 102.36 in.

Poids : 517.65 livres

Diamètre : 12.75 pouces

Portée : 8,000 yards

Profondeur : >365.76 mètres

Vitesse : > 28 noeuds

Système de guidage : Filoguidée et recherche passive/active

Mode de recherche : Serpent ou cercle

Ogive : 98 livres. De PBXN-103 puissant explosif

Date : 1966 (Mod 0); 1979 (Mod 5)

Fonction Primaire : torpille légère

aérienne et lancée de bateau

Entrepreneur : Alliant Techsystems, Westinghouse

Centrale électrique : Système de Propulsion d'énergie

chimique stockée

Longueur : 112 pouces

Poids : 750 livres

Diamètre : 12.75 pouces

Vitesse : >40 noeuds

Système de guidage : Filoguidée et recherche passive/active

Ogive : explosif puissant de 100 livres (charge formée)

Torpille 2000

| La

Torpille 2000 (TP-62 ) est muni du système de propulsion

le plus avancé au monde. L'exigence de conception était

pour cette torpille d'allier un faible coût de

fabrication avec une discrétion acoustique maximale. Le

moteur est aussi discret que celui des torpilles électriques

à des vitesses comparables. Cette torpille, de lourde

charge (HWT), peut être lancée par des bateaux de

surface, des installations côtières et des sous-marins

aussi bien en eaux peu profondes que posé sur le fond. CARACTÉRISTIQUES

La Torpille 2000 a un moteur à pistons unique qui a été conçu pour être aussi silencieux qu'une torpille électrique. Les techniques d'amortissement acoustiques trouvées sur les sous-marins modernes (pompe-hélice, accouplements flexibles) sont toutes utilisées dans sa conception. SONAR ET CONTRÔLELe sonar et le contrôle utilisent des systèmes munis de microprocesseurs avancés permettant un contrôle avancé et traitant les signaux par algorithmes. La sécurité opérationnelle est assurée par la sélection d'un volume d'attaque qui limite la recherche de la torpille. Construite par Saab et adoptée par la Marine Royale Suédoise |

|

|

|

|

|

Torpille à bulle

Comment ça marche ?

A plus de 400 km/heure, l'eau est aussi dure que du béton. Pourtant, les torpilles russes filent. Solution : entourer l'engin d'une bulle de vapeur. Un vrai casse-tête de physique.

Depuis la fin de l'Union soviétique, les Russes ne cessent d'étaler leur impéritie en matière militaire. Mais en même temps, on les sait pragmatiques. Alors ils peuvent encore étonner. Témoin, cette torpille d'un nouveau genre baptisée Shkval-E (squale ou bourrasque en russe) et dont une mauvaise manipulation a sans doute causé la perte du sous-marin Koursk. Réputés faibles dans la maîtrise du guidage et de l'acquisition électronique des torpilles, les Russes ont adroitement comblé ces lacunes et bouleversé, pour un temps, la donne du combat sous-marin. La stratégie : aller vite et loin mais... tout droit.

Résultat, la torpille Shkval file à plus de 400 kilomètres-heure, soit quatre à cinq fois plus vite que ses concurrentes ! Sur près de 10 kilomètres. De quoi faire frémir les marins en rade de Toulon, par exemple, surtout quand on connaît la facilité du trafic d'armes à l'Est.

Mais comment de telles vitesses sont-elles possibles ? Aucun doute, dans l'eau, on va moins vite que dans l'air. A vitesse égale, il faut vaincre une force presque 1000 fois plus importante que dans l'atmosphère. Et plus on veut aller vite, plus on est freiné, plus il faut fournir d'efforts. La force de frottement dans l'eau, comme dans l'air, varie en effet avec le carré de la vitesse : doublez votre vitesse, et la traînée sera quatre fois plus importante. Pour lutter contre ces traînées indélicates, la première idée est d'améliorer l'hydrodynamique et la nature des revêtements afin de mieux faire glisser le fluide. Mais c'est juste bon pour gagner quelques dixièmes de seconde.

Les Russes ont donc fait mieux. Puisque l'eau est un milieu hostile, ils ont enfermé leurs engins dans une bulle de vapeur pour laquelle les frottements sont moindres. Idée simple en apparence mais, on s'en doute, pas si facile à mettre en oeuvre. Comment, en effet, faire naître des bulles dans l'eau et les préserver autour d'objets lancés à des centaines de kilomètres-heure ?

Histoire de bulles:

C'est en tirant des balles de mitraillette dans l'eau que des universitaires découvrirent en 1940 un début de solution à cette question. Les projectiles pénétraient plus profondément dans le liquide que ne le prévoyaient leurs calculs. Lancée suffisamment fort, et bien profilée, une balle peut en effet créer sa bulle, s'y enfermer et aller ainsi beaucoup plus vite et plus loin. Cinquante ans plus tard, le divertissement universitaire s'est transformé en système de défense militaire.

A côté de la torpille russe, les Américains ont ainsi développé un canon antimines équipant un hélicoptère. Le Ramics, grâce à sa puissance de feu, envoie ses projectiles supercavitants jusqu'à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau, détruisant les mines sous-marines. Anecdotique, l'exemple du Ramics témoigne néanmoins de l'engouement des militaires pour les très hautes vitesses sous-marines. Au début des années 90, la Shkval a fait l'effet d'un mini-séisme dans la communauté navale lorsque ses capacités ont été connues.

Catapultée par un canon à près de 90 kilomètres-heure, la torpille accélère encore grâce à un moteur à poudre dont le mélange aurait explosé dans les soutes du submersible. Les gaz émis par le moteur sont astucieusement récupérés pour ventiler la bulle supercavitante et en renforcer la stabilité. Toutefois, les marines étrangères considèrent déjà la Shkval comme une « vieille technologie ». Il faut dire qu'elle fait un peu pâle figure face à ses successeurs.

En 1997, les Américains du National Undersea Warfare Center (NUWC) franchissaient ainsi la barre symbolique de Mach 1 sous l'eau, presque 50 ans jour pour jour après l'exploit de Chuck Yeager, premier homme à avoir franchi vivant le mur du son dans un avion. Certes, l'engin propulsé à plus de 1500 mètres par seconde (dix fois plus vite que la torpille russe !) n'était pas habité et il ressemblait plus à un barreau de chaise qu'à une torpille, mais un cap était franchi. « C'est comme marcher sur la Lune », s'enflamme un témoin de l'expérience.

Un défi aux lois de la dynamique

Dans un fluide, la traînée ou la friction dépend des propriétés du fluide, de la vitesse de l'écoulement et des propriétés hydrodynamiques de l'objet. Doubler la vitesse de l'objet multiplie par quatre la traînée par exemple.

A partir de plusieurs dizaines de mètres par seconde, ces lois sont changées. Plus la vitesse est importante le long de la surface de l'engin, plus la pression diminue. Si elle baisse au-delà d'un seuil, l'eau se vaporise et, sous certaines conditions, une poche de vapeur entoure l'engin. On parle de supercavitation. La traînée s'en trouve réduite dix fois.

En fait, cette poche agit comme un lubrifiant de surface et peut atteindre deux à trois fois le diamètre du projectile. Cette fois, multiplier par deux la vitesse multiplie par deux la traînée. Seul le nez est dans le liquide. La bulle voyage avec l'engin mais lorsque la vitesse diminue la bulle se recolle sur l'engin. L'arrêt est plutôt brutal !

Une autre façon de créer la bulle de vapeur est d'injecter des gaz au niveau du nez de l'engin qui subit une pression d'autant plus grande que l'engin va vite.